30分钟内邂逅3群“白牛翻海”

在雷州湾海域“邂逅”中华白海豚。在雷州湾海域“偶遇”中华白海豚。

在雷州湾海域“邂逅”中华白海豚。在雷州湾海域“偶遇”中华白海豚。

“看,这里有一只大海豚!”“这是一个大家庭”“这个地区有很多头”“关掉船的引擎,不要打扰他们”...

人群中爆发出一阵喧哗和骚动,他们的目光聚焦在几十米外平静的海面上。那个肉肉的身影依次从海里翻了出来,一波一波的涟漪扩散开来。

用肉眼看还是用手机拍是一个矛盾的问题。手机镜头迫不及待地对焦再对焦,视频迫不及待地360度无死角拍摄。就连单反相机的持有者也痛心疾首:刚才,有一只从海里跳了出来,但他举起相机时却看不到它!

在雷州湾海域“邂逅”中华白海豚。在雷州湾海域“偶遇”中华白海豚。

在雷州湾海域“邂逅”中华白海豚。在雷州湾海域“偶遇”中华白海豚。

这是在雷州湾海域与中华白海豚“相遇”的一幕。今天上午11点,记者乘船从东海岛东南码头出发。在去南屏岛的路上,他很“幸运”,在半小时内看到了三次中华白海豚种群。

幼龄的中华白海豚呈深灰色。年幼的中华白海豚是深灰色的。

幼龄的中华白海豚呈深灰色。年幼的中华白海豚是深灰色的。

年青的中华白海豚呈灰色。年幼的中华白海豚是灰色的。

年青的中华白海豚呈灰色。年幼的中华白海豚是灰色的。

成年后的中华白海豚呈粉红色。成年中华白海豚是粉红色的。

成年后的中华白海豚呈粉红色。成年中华白海豚是粉红色的。

有白色、粉色和浅灰色;有一两米长的年轻人,也有三四米长的中年人或老年人;有的慢慢挖出海面,有的突然跃出水面,溅起朵朵浪花;有些人从船舷侧翻出海面露出背鳍,有些人游到船头跳出水面抛出精致的尾鳍...

在雷州湾海域“邂逅”中华白海豚。在雷州湾海域“偶遇”中华白海豚。

在雷州湾海域“邂逅”中华白海豚。在雷州湾海域“偶遇”中华白海豚。

蔚蓝的大海上,一群群白色精灵上演的“名场面”令人应接不暇,让人“趋之若鹜”地登上船:从船尾、船侧到船头、驾驶室,从座位一楼爬到观光层二楼,反复开启手机拍摄模式,只为留下那些白色精灵的倩影。

“我家是涠洲岛人。我坐轮渡都没见过这么多次!”“几天前,我看到有人在谈论推动建立白海豚保护区。我以为我从未见过白海豚在哪里,但它今天出来了。”“我没有看到‘白乌’,但我没想到我们的雷州半岛(海域)真的存在”...在朋友圈发一组海豚的视频和图片,就能收到无数的赞叹和羡慕。线上线下的互动对中华白海豚在雷州湾的亮相充满了喜悦和自豪。

“白牛渡海”是东海岛人永生难忘的“名场面”。

在同一海域,数百年来,东岛人一直用雷州话称海豚为“白浣熊”,浣熊的声音与“乌”相同(有人认为它们通常被称为“白牛”)。在很多东海岛人的童年里,“白牛渡海”是一个难忘的“名场面”。

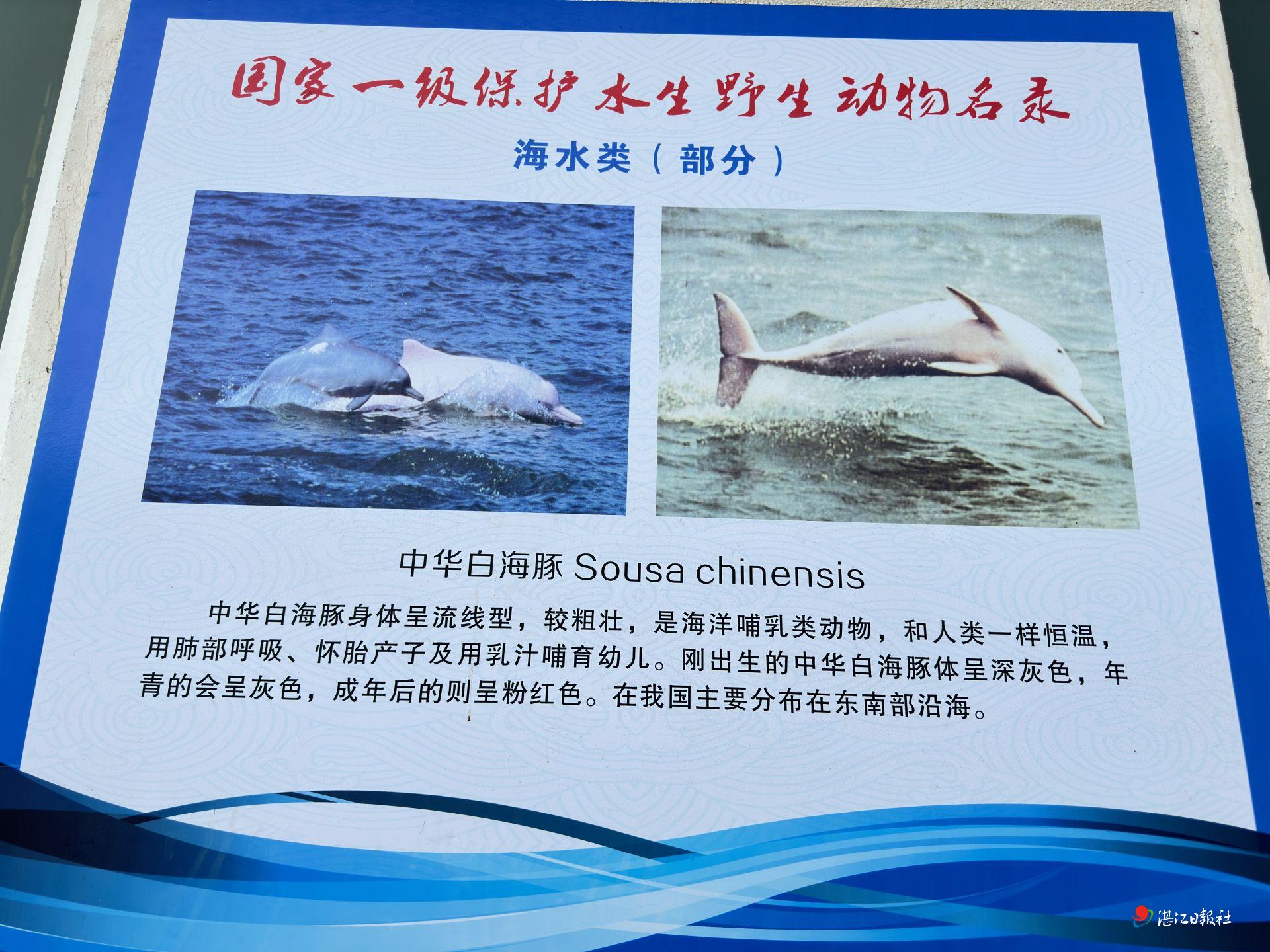

中华白海豚简介。中华白海豚简介。

中华白海豚简介。中华白海豚简介。

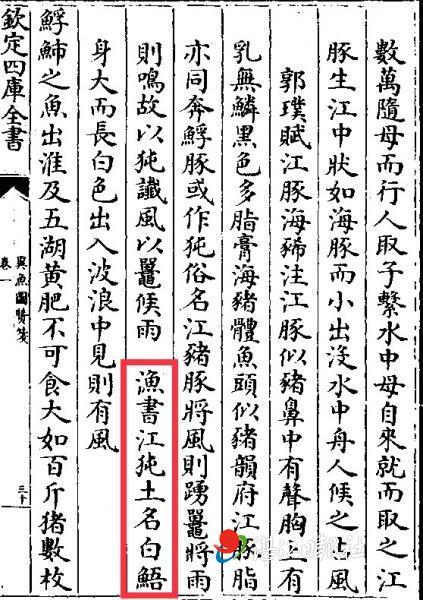

“白质”是雷州方言是古汉语活化石的明显证据。明代杨慎在《异鱼图注》卷一中写道:渔书江屯地方名“白质”,大而长白,出入浪时有风。据考证,海豚在今天的潮汕、粤西和台湾省被称为“白浣熊”,而珠江口和广东的一些渔民则称它们为鹿亭、白鳍豚或豪猪。

中华白海豚是国家一级保护野生动物,有“海上大熊猫”之称,全球数量仅约6000只。它们频繁出现在雷州湾,折射出海洋生态系统的有效修复和保护。近20年来,生活在雷州湾水域的中华白海豚种群数量不仅居世界第二位,而且“青壮年”种群数量稳步增长。

对厦门、珠江口、广西、汕头和湛江中华白海豚的调查显示,近期大部分种群数量都出现了不同程度的下降,湛江海域的中华白海豚数量在所有调查区域中最好。

明代杨慎在《异鱼图贊笺》写到的“白鯃”就是海豚。明代杨慎笔下的“白貉”是一只海豚。

明代杨慎在《异鱼图贊笺》写到的“白鯃”就是海豚。明代杨慎笔下的“白貉”是一只海豚。

这是一个阳光明媚的日子,天气晴朗,风和日丽,仰望宇宙的大小,俯瞰白色的繁荣。在海草丰美、鱼虾丰富的雷州湾海域,许多中华白海豚种群欢快地游动着,与我们这群刚好要去看海豚的人类相遇。几百年前,杨慎看到了白骓“出入浪,见风”的盛况,在同一个上午同一海域上演了三次,持续了半个多小时。穿越空时,还有什么比这种“双向旅行”更令人耳目一新呢?