笔刻山河 方寸万丈——丰中铁黑白木刻的美学价值

一个文学艺术家要形成自己的风格,要经历一个漫长的创作过程,积累创作实践经验,有时未必能达到人生巅峰。

——奉中铁路(1917 —— 1998)

20世纪30年代初,鲁迅倡导的新木刻运动使木刻版画成为鼓舞民族士气的号角。新中国成立后,木刻版画从斗争的刺刀变成了鼓励的歌声,用独特的艺术语言记录着时代的发展,描绘着人们的生活。冯忠铁就是这样一位以刀为笔,刻一部纪录片,画一部历史的木刻画家。纵观他的黑白木刻,我们可以看到不同时代的历史足迹和景观脉络。紧跟时代,表现时代,是凤中铁路的创作理念和审美追求。

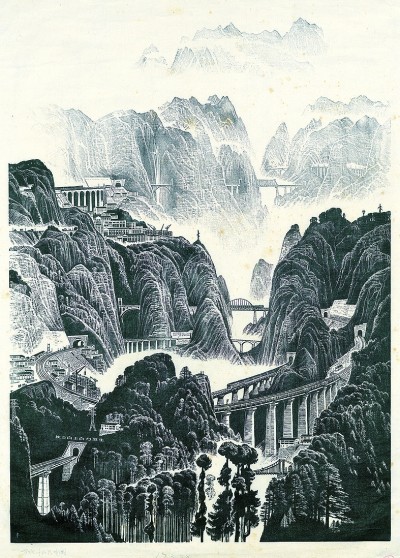

万水千山只等闲(版画)和凤中铁路。

冯仲铁1917年出生于四川广安,自幼酷爱绘画。14岁考上美术老师的课,从童音的画论、画心印等角度开始学习美术评价理论。

1934年,在新木刻运动的影响下,丰中铁路开始研究木刻版画。此时,正处大象起舞之年的冯仲铁也成年后乘风而行,其绘画创作在文艺界一次次的救亡运动中大放异彩。“一二·九”运动前后,冯仲铁创作了《打倒汉奸》、《高尔基像》、《冰天雪地里的抗日游击队》等以救国为主题的木刻作品,在艺术界崭露头角。在重庆木刻研究会、中华全国木刻抗敌协会,都有奉中铁路的学者。值得一提的是,1985年9月1日,《光明日报》发表了冯仲铁的文章《重庆第三次全国抗战木刻展》,记录了1939年4月由中华全国木刻抗日协会主办的这次展览的缘起,并简要论述了中国木刻在人民生活中吸取创作养分,使之焕发光彩的共生关系。

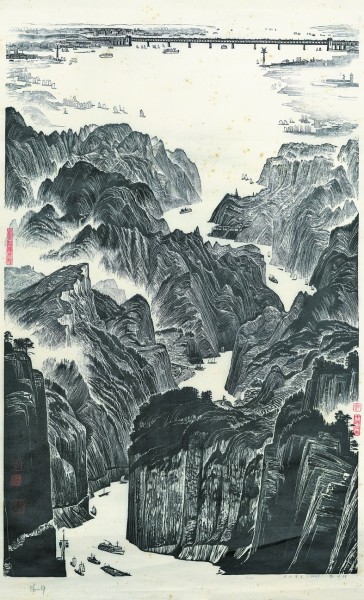

《不归之河》(版画)凤中铁路

新中国成立后,奉中铁路从香港回归内地,其艺术创作始终与新中国的发展方向一致。“一桥”、“两铁”、“三公”等第一个五年计划的主要成果,成为《奉中铁路》中描写的对象。冯忠铁热爱采风,不怕吃苦。他认为艺术必须在丰富的生活积累和创作实践中有法可依。纵观他50年代的作品,如川陕公路、秦岭盘岛、穿越悬崖、狮子滩电站大坝、贡嘎山、大渡河、川藏公路,我们仿佛看到了一个心系祖国的艺术家,拿着刀笔,迈着矫健的脚步丈量山川。

1963年丰中铁路创作的版画《不归之河》描绘了“一桥”——武汉长江大桥。画面采用传统山水画的垂直构图,营造出长江的动感之势。近景,群山叠翠,城墙高耸。远景中,武汉长江大桥横跨画面,呼吸长虹。作品从远处看,黑白对比鲜明,线条密集,如一幅水墨山水画。如果你仔细观察细节,你会忍不住想触摸那些精致而有力的刻痕。《不归之河》是丰中铁路黑白木刻版画的代表作。通过这一时期画家创作的其他作品,如《四川山水画》、《蜀道》、《鸣凤增秀》、《林业先锋》等,不难看出他已经进入了自己艺术创作风格的形成期。

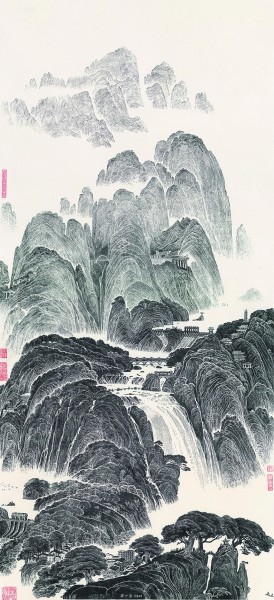

蜀山地图(印刷)凤中铁路

新中国的建设场景和成就,似乎在冯铁的版画中找到了最恰当的展现方式。他们都以壮丽的面貌出现在山川之中,与自然界融为一体。其中,最震撼人心的作品是创作于1974年的《千山万水只等闲》。画面视觉中心,环形铁路穿山而过,铁轨与山峰串起,令人叹为观止。铁路建设过程的艰辛可见一斑。桥梁、铁路、水电站等。在冯中铁的作品中,一切都与自然交织在一起,自然的创造与人类的创造是和谐的。所以他的木刻作品也被称为“山水木刻”。

真正具有艺术创新能力的画家,往往善于总结创作经验,提炼为艺术理论。1985年,奉中铁路发表了《版画在四川的发展》一文,深入研究了中国版画的发展、苏联版画对中国版画的影响以及四川木刻版画的独特风格。通过实践和思考,凤中铁路对自己的艺术道路更加明确和自信。

到了80年代末,凤铁铁路的黑白木刻更加大胆细腻。大胆,指的是画风和胸中图案的大胆;细腻是指刀工的精准和手搓功夫的细腻。其作品的意境如水墨画空般生动悠远,岩石的线条也变得更加细致、苍劲、古拙般的富有金石之气,体现了冯铁骨子里对中国传统审美理想的追求。

刀笔雕山河,方寸写尽。冯仲铁一生都在探索和实践自己的创作风格,作品贴近现实,紧跟时代。他一直保持着对黑白木刻最质朴的热爱,甚至走出了一条具有中国审美特色的纯版画之路。

来源:光明。com

作者:崔念涵