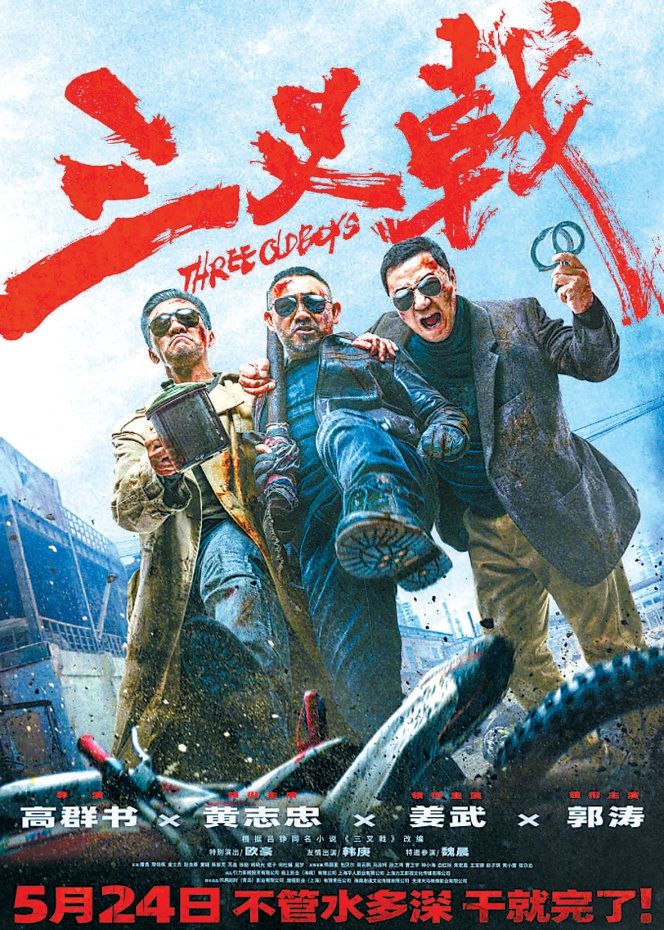

《三叉戟》:探索警匪片中的人民性叙事

《三叉戟》是高导演的最新力作,他深度参与了警匪题材的创作。影片以“大棒”“大喷子”“大背头”组成的专案组为中心,讲述了三人在侦办P2P非法集资、洗钱案件过程中,与队内腐败分子和队外犯罪集团斗智斗勇的故事。

三叉戟的勇气、智慧和坚持

“三叉戟”,顾名思义,指的是“大棒”“大喷”“大背头”,由三名退休老警察组成的专案组。“大棒”有勇气,“大浪花”有智慧,“大背头”有毅力。三人优势互补,情同手足,配合默契,最终破获案件。

“三个火枪手”一直是影视剧角色设定中常见的结构,比如《红圈》、《中国合伙人》、《三个傻逼在宝莱坞大闹天宫》、《黄金三剑客》、《三个火枪手》。在这类影视作品中,三个角色各有千秋、相辅相成,很容易激发人物之间的互动,产生幽默、和谐、忠诚等多维度的情感面向。同时,人物之间价值观的差异也有利于制造戏剧冲突,促进电影复调结构的发展。“三人行”的设定天然适合影片展现蒙太奇特质,三线叙事、齐头并进,在剪辑上容易大放异彩。

在电影《三叉戟》中,三位主人公来自三种警察类型,各具特色,辨识度很高。来自刑侦的“大棒”充满热情,穿着夹克戴着墨镜,无论黑白都很“爱面子”,敢打敢拼,最主要的是“勇敢”;从调查中走来的“大背头”执着,梳着背头,穿着风衣,主张案件要一查到底,主“执”;预审出身的“大喷子”文质彬彬,谋略渊博,善于迂回,足智多谋,重在“智”。同时,三个男人在人物设定和性格上的快乐和缺点也很明显:虽然“大棒”很勇敢,但它有被“男性”隐藏的前列腺疾病;“大背头”虽然执着,但不世俗,脾气又臭又硬;尽管“大喷子”是明智的,但它总是披着诺诺的保护色。三人的共同点是都是优秀的警察,都是打击犯罪的利器。

相比之下,冥界的“老鬼”忠诚、有底线、懂得感恩;“黄毛”看似凶狠,但与女友小雪的感情是纯洁的,只是犯罪链条中的“弱者”,无法掌控自己的命运。在冷血罪犯黄友发、黑帮老大耿小青和瘾君子冬子的衬托下,这些角色展现了人性的闪光。正面角色有理想,反派有弧度,丰富了《三叉戟》的人物设定层次。

从头到尾制造一种恐怖感

《三叉戟》延续了高对抗和表现暴力的创作态度。通过与电影史上擅长表现“暴力”的导演进行总体比较,我们可以感受到高对待暴力态度的不同。

昆汀电影中的暴力经常充满夸张的欢乐,而北野武电影中的暴力则充满无常。总的来说,这些导演都是“醉翁之意不在酒”,“暴力”只是他们表达哲学观念的一种手段。高电影中的“暴力”是相对原始的,即让观众真切地感受到“痛苦”和“恐怖”。在奠定基调的第一个镜头和第一部戏中,虐待警察的信息已经为观众所知,其戏剧功能已经实现,但高仍然通过声音和特写镜头反复渲染血腥场面。可以说,从那一刻起,观众始终笼罩在血腥和恐怖的印象中。被骗血本无归的普通人的悲惨生活,犯罪集团背后深不可测的“保护伞”,三叉戟调查中的危机,都集中体现在这种恐怖感中。

同时,影片客观地呈现了许多尖锐的社会问题,如警察政委褚东阳的腐败、银行高层陷入权力和性交易、网络暴力等,其创作态度值得称赞。

“江湖性”不能代替“人性”

影片结尾,“三叉戟”在破旧工厂的工人和从事金融诈骗的黑社会团伙之间展开了一场肉搏战。这是三叉戟的“人”底色,它给了工人直接表达情感的场景和机会。然而令人遗憾的是,这种表达仅限于“六先生”相互战斗的模式。特别是在乾隆时期,这把古董剑不是“疯话”,而是真正用于实战——这把被扣上的“契诃夫之枪”给人带来了一种胡说八道的感觉。同时在场景调度上,层次感不清晰,打斗场面也不尽如人意。

值得注意的是,近年来革命历史题材中出现了以“江湖”代替“组织”的倾向,往往过分渲染军人之间的兄弟情谊,忽视了中国共产党领导的组织和思想工作的制胜作用。这反映了编剧思维的片面性,即只注重人与人之间的友谊,而不相信政治和思想改造的力量。事实上,历史早已提供了比人造故事更具戏剧性的事实证据:例如由原国民党第60军改编而成的志愿军第50军,一度被贬为“第60熊”,其战斗力可见一斑。然而,经过深刻而彻底的政治整训,这支部队脱胎换骨,集结英国皇家坦克营,攻克汉城,夜袭水原,决战白云山,在抗美援朝战场上创造了一系列战争奇迹,成为“50英雄”——这说明“一切战术都必须建立在政治胜利的基础上”。

同样,中国特色的警匪剧也应该有类似的思想表达、信仰表达和组织表达。在日常生活中,人民警察经常看到新闻,有感人的行动,这是“人民”与“警察”关系的生动写照。因此,在警匪片类型中注入人物底色是符合生活实际的中国警匪片特色。《三叉戟》在一定程度上探索了警匪片类型中的人物叙事,为后来的警匪片创作提供了借鉴。确实这样的探索还是有很大的提升空。(文/戴卓别林)