科技“撑腰” “蚝”气冲天

12月16日,中国科学院海洋研究所研究员、湛江蚝产业技术研究院院长张国范介绍湛江蚝产业发展情况。12月16日,中国科学院海洋研究所研究员、湛江牡蛎产业技术研究院院长张国炜介绍了湛江牡蛎产业发展情况。

12月16日,中国科学院海洋研究所研究员、湛江蚝产业技术研究院院长张国范介绍湛江蚝产业发展情况。12月16日,中国科学院海洋研究所研究员、湛江牡蛎产业技术研究院院长张国炜介绍了湛江牡蛎产业发展情况。

湛江被誉为“中国海鲜美食之都”,湛江生蚝享誉海内外。为进一步提升湛江牡蛎产业的竞争力和可持续发展能力,由湛江湾实验室、中国科学院海洋研究所、南海海洋研究所、中国水产科学研究院南海水产研究所、广东海洋大学、广东医科大学、岭南师范大学共同组建的湛江牡蛎产业技术研究院,经过深入探讨和精心筹备,于12月16日正式揭牌成立。

湛江牡蛎产业技术研究所主要攻关哪些技术?湛江牡蛎产业会带来什么好处?中国科学院海洋研究所研究员、湛江牡蛎产业技术研究院院长张国炜为我们介绍。

现场交流养殖技术。水产养殖技术现场交流。

现场交流养殖技术。水产养殖技术现场交流。

湛江出品的净化生蚝,蚝贝外观洁净,卖相十足。湛江产的净化牡蛎,外表干净,好看。

湛江出品的净化生蚝,蚝贝外观洁净,卖相十足。湛江产的净化牡蛎,外表干净,好看。

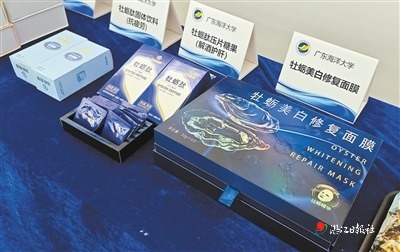

广东海洋大学研制的蚝系列产品。广东海洋大学开发的牡蛎系列产品。

广东海洋大学研制的蚝系列产品。广东海洋大学开发的牡蛎系列产品。

现状:新种业、新产业前景广阔。

一只虾,一条尾鱼和一只牡蛎!牡蛎产业是湛江水产的核心产业群之一。2022年,湛江牡蛎养殖面积约11万亩,产量超过28万吨,形成了近百亿元的产业链。

在湛江吃生蚝也成为很多游客打卡的必去之地。近年来,官渡生蚝被授予“全国名特优新农产品”,湛江生蚝被认证为国家地理标志产品,在全国范围内具有较高的品牌知名度和美誉度。在今年9月发布的“国家地理标志牡蛎品牌价值排名”中,湛江牡蛎以176.43亿元的品牌价值位列全国牡蛎榜单第二名。

“湛江海域资源丰富,气候条件好,非常适合牡蛎产业的发展,是南方牡蛎产业非常重要的发源地和产品集散地。”张国焘说。

但与此同时,湛江牡蛎产业发展也面临着一些问题和挑战。张国炜坦言,湛江牡蛎与先进地区和国外的一些知名品牌相比还有很大差距,发展新型种业与以三倍体为核心的现代牡蛎产业还有很大差距,迫切需要创新平台的支撑。

肥美的吊养生蚝,撬壳后,将露出羊脂白玉般的蚝体。肥牡蛎是吊养的,撬开壳后,羊脂白玉般的牡蛎体就会露出来。

肥美的吊养生蚝,撬壳后,将露出羊脂白玉般的蚝体。肥牡蛎是吊养的,撬开壳后,羊脂白玉般的牡蛎体就会露出来。

目标:“一个牡蛎,一个产业”

新种业、新产业、新品牌是湛江牡蛎产业技术研究所的三大使命。

张国焘表示,研究院将着力攻克技术瓶颈,突破育种空限制,做大做强牡蛎种业新业态,构建牡蛎“育、繁、推”一体化养殖体系,按照“一牡蛎一产业”从种质创制、种苗繁育、模式创新、疫病防控、监测预警、加工利用、牡蛎礁生态修复等方面建立牡蛎全产业链,打造高质量发展。同时制定养殖标准,为牡蛎产业发展提供技术支撑,促进湛江科研成果共享,打造湛江牡蛎知名品牌。

为此,研究所制定了短期、中期和长期发展目标。未来三年,研究院将重点建设湛江牡蛎种质资源中心,建立以新种质为核心牡蛎养殖基地,推进智能化机械化养殖新技术研发和大型示范工程建设,打造和运营湛江牡蛎品牌,形成湛江牡蛎产业联盟,吸引和培养一支高素质的科研队伍。同时,与企业、高校、科研机构建立紧密的合作关系,培育优势技术转化企业,促进科技创新和成果转化。

到2040年,建成牡蛎产业技术研发中心和成果转化基地,引领湛江牡蛎产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。通过科技创新和产业升级,推动湛江牡蛎产业的全面发展,提升在全球牡蛎产业中的地位和影响力。

遂溪黄略镇白沙港、南坡至坡头官渡镇石窝仔、麻俸一带海域,十里蚝排如同一条白色的绸带,蔚为壮观。黄略镇、濉溪、白沙港、南坡至石窝仔、坡头官渡镇马风,这里十里牡蛎排如同一条白丝带,蔚为壮观。

遂溪黄略镇白沙港、南坡至坡头官渡镇石窝仔、麻俸一带海域,十里蚝排如同一条白色的绸带,蔚为壮观。黄略镇、濉溪、白沙港、南坡至石窝仔、坡头官渡镇马风,这里十里牡蛎排如同一条白丝带,蔚为壮观。

支持:突破关键技术

关键技术研究是研究所的首要任务。张国炜透露了湛江牡蛎产业技术研究院的研究方向,包括牡蛎新品种的“育种与养殖推广”、优质牡蛎产量、养殖业动态监测与预警、高值利用、育肥技术、净化技术、质检、保鲜保活技术、蓝碳功能等多个方面。

其中,在新品种“育种”关键技术研究方面,利用优质牡蛎种质资源,开展选育、杂交育种、多倍体育种、分子育种等研究和应用,培育适合湛江本地养殖的牡蛎新品种,依托研究所实现新品种在湛江的转化、应用和推广。

在高值化利用关键技术研究方面,开发调味食品、保健功能食品、营养强化食品、美容护肤品等。,这将进一步提高牡蛎的利用价值和经济价值。

在保鲜保活技术的研发中,我们将研究不同保鲜剂、保活剂的保鲜保活效果及其对牡蛎品质的影响。采取低温保鲜、气调保鲜等方法延长保鲜期,应用新型保鲜包装材料和技术提高保活率,开发速冻、超高压等加工技术保持新鲜度和口感,提高商品价值。

此外,牡蛎的生态蓝碳功能也是重点研究任务之一。该研究所将评估牡蛎的生态蓝碳功能,研究不同环境因素对牡蛎生态蓝碳功能的影响,优化生态环境。还有不同牡蛎品种和“红树林”等生态系统的蓝碳功能,扩大了生态蓝碳技术的应用范围。