向着科技强国不断前进

“立足新的发展阶段,贯彻新发展理念,构建发展新格局,推动高质量发展,必须深入实施科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略,完善国家创新体系,加快建设科技强国,实现高水平科技自主。”

党的十八大以来,以* *同志为核心的党* *高瞻远瞩,坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置,对科技创新提出一系列新判断新要求,对建设科技强国作出总体部署和系统安排, 推动我国科技事业取得历史性变革和成就,为全面建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴奠定更加坚实的基础。

站在中国和世界发展新的历史方位,统筹把握中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局,以* *同志为核心的党创造性地运用马克思主义立场观点方法,系统总结我国科技发展的实践经验和理论方法, 开辟马克思主义科技理论新境界,坚持走中国特色自主创新道路,开辟新时代创新发展新境界。

蓝天梦想,创新医学,智能建筑,未来汽车...上海张江科学城未来园,前来参观上海科技创新展的人络绎不绝。

2023年11月,* * * * *来到这里,仔细看了每一个展台,感受到:“这些上海制造的科技创新,让我感觉很踏实,信心更大了,信心也更足了。”

从一颗螺丝钉到一个大国,科技从来没有像今天这样推动国家进步,造福人民生活。

中国用几十年时间完成了西方发达国家几百年走过的工业化进程,建成了世界上最完整、最庞大的R&D体系和工业体系,进入创新型国家行列,生产力水平和科技创新能力大幅提高。

百年不遇的巨变加速演进,全球科技创新风起云涌,给人类社会带来深刻变革和巨大影响。新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图,重塑全球经济格局。

* * * * *站在新的历史起点上,深刻揭示了国家兴亡的“历史逻辑”,提出了“科技兴邦,科技强国”“抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来”。

明确“创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑”,强调创新在我国现代化建设全局中的核心地位,提出到2035年实现高水平科技自立自强,进入创新型国家前列,建设科技强国...

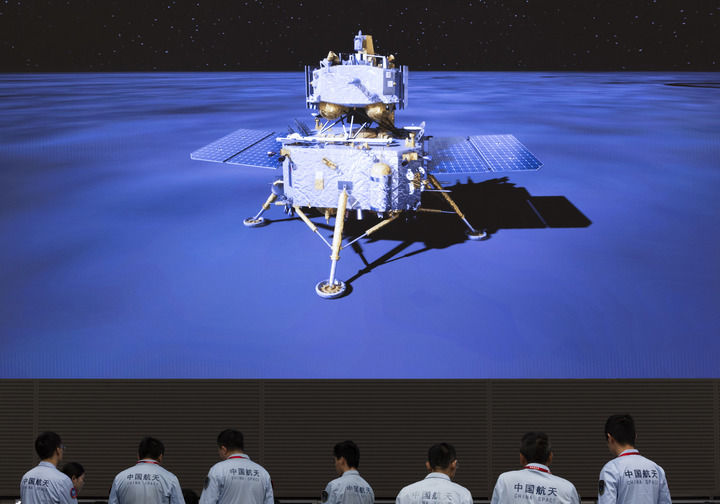

在北京航天控制中心,工作人员在监控嫦娥六号着陆器和升降机组件的工作(2024年6月2日摄)。新华社记者金摄

以* * *同志为核心的党* *总揽科技发展全局,不断拓展新视野、提出新主张、作出新判断,推出一系列奠基性举措和长远战略,为建设科技强国指明了前进方向、提供了根本遵循。

科研院所、大学、高新技术企业、高新技术产业开发区...* * * * *一次次踏入创新要素最活跃的地方。

在新年贺词中“赞美”重大科技成果,在贺词回复中向科技工作者致敬...* * * * *我心中的“国家伟人”,见证了中国用创新爬坡的奋斗历程。

“自力更生是中华民族自立于世界民族之林的基点,自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路”。

面对日益激烈的国际博弈,* * * * * *从应对风险挑战的角度揭示了科技创新的“逆向逻辑”,提出“重大科技创新成果是国之重器、利器,必须牢牢掌握在自己手中”;本文从时代进步的维度揭示了经济社会发展的“现实逻辑”,提出了“中国要强大,中国人要有强大的科技”。

这是面对复杂多变的内外部环境的清醒判断:

“关键核心技术没有,买不到,谈不到”;

“不能总是用别人的昨天来装扮自己的明天”;

“即使一家互联网公司规模很大,市值很高,但如果核心零部件严重依赖国外,供应链的‘命门’掌握在别人手里,那就好比在别人的墙基上盖房子。再大再漂亮,也可能经不起风雨,甚至不堪一击。”

“形势紧迫,挑战紧迫,使命紧迫。”要解决这些“卡脖子”的问题,最终还是要靠你自己。

从国家的迫切和长远需要出发,中国在农作物种子、石油和天然气、基础原材料、工业软件、科学实验仪器和设备、化学制剂等方面做出了巨大努力。,在药品、医疗器械、医疗器械、疫苗等领域加快突破一批关键核心技术。

“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,加快实现高水平科技自立。”

统筹科技创新对发展和安全的支撑能力。2016年,党* *和国务院印发实施了《国家创新驱动发展战略纲要》,随后又印发了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,前瞻性地规划了2021-2035年国家中长期科学和技术发展规划,加强了战略、规划、计划、项目的互联互通和推进。

对新的国家制度作出安排,提出持续深入的要求。“中国式现代化的关键在于科学技术的现代化”,“能否如期全面建成社会主义现代化强国,取决于科学技术的自力更生和自我提高”。

2024年5月27日,编号为B-919G的国产大型客机正式交付东航,这是东航接收的第6架C919飞机,也是东航新增100架C919飞机订单的首架飞机。

就在10年前,* * * * *在中国商飞公司考察期间登上了C919大型客机的原型机,以进一步了解该设计。他指出:“要想成为强国,必须发展装备制造业和大飞机,这将起到引领和象征作用。”

C919飞机投入商业运营,国产大型邮轮投入运营,中国空站全面建成,锂电池、光伏产品扬帆出海...

在建设科技强国的道路上,我们把国家和民族的发展放在自身力量的基础上,我国科技实力和整体水平显著提升,在若干战略领域实现了“后发先至”,为推动国家发展进入创新驱动轨道赢得了主动、优势和未来。

在* * * * *的引领下,党的十八大以来,创新驱动发展战略加快实施,我国科技创新实现了从量的积累到质的飞跃,从点的突破到系统能力的提升,走出了一条从人才强、技术强到产业强、经济强、国家强的发展道路。

党的二十大对深化党和国家机构改革作出了重要部署。中共二十届二中全会审议通过了党和国家机构改革方案,同意将国务院机构改革相关内容提交十四届全国人大一次会议审议,使国家创新体系建设与科技体制改革部署同步协调。

2023年3月10日,十四届全国人大一次会议表决通过关于国务院机构改革方案的决定,其中一项备受关注——加强党对科技工作的集中统一领导,成立科学技术委员会,其办公职责由重组后的科技部整体承担...

挺进深水区啃硬骨头。以* *同志为核心的党坚持党对科技事业的全面领导,牢牢把握科技体制改革的正确方向。

——坚持人才是第一资源的原则,最大限度发挥人才的创造力。

“不能让繁文缛节束缚科学家的手脚,不能让没完没了的报告和审批耽误科学家的精力!”在2018两院院士大会上,* * * * *的话,说到了科技工作者的心坎上,找准了改革的重点。

R&D国家重点计划需要填写的表格从57个减少到11个;国家自然科学基金委员会全面推行“无纸化”申请,节省了科研人员大量跑腿和上报材料的时间;国家科技计划按照不超过5%的比例进行随机抽查,检查次数和频率进一步减少。

随着“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”和“树立新标准”的突破,以创新价值观、能力和贡献为导向的人才评价体系和“不拘一格用人才”的氛围正在形成;

通过“揭榜”和“赛马制”鼓励科学家大胆探索,科研人员在经费使用上有了更大的自主权。广大科技工作者勇于创新“无人区”,更多年轻人在重大科研任务中走在前列。

——坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”,营造良好的创新生态和政策环境。

加快优化整合分散在40多个部门的近百项科技计划,科技资源分散、封闭、重复、低效配置的痼疾得到明显改善;

《深化科技体制改革实施方案》提出143项政策措施,科技体制改革“施工图”一目了然;

《促进科技成果转移转化行动计划》《深化科技奖励制度改革方案》等一系列文件密集出台;

……

全力多点融合。改革对科技工作的系统布局和整体推进,进一步优化了创新资源配置,显著提高了国家创新体系的整体效率。

中关村论坛2024为来自40多个国家和地区的3000多项科技成果搭建交易共享平台;数百家科研院所集中在雄安新区,发布大量前沿成果...围绕创新链布局产业链,开辟新赛道,塑造新优势。

“按比例赋权”、“先确权后改造”、“先用后付费”...创新链围绕产业链展开,更多创新主体积极发明创造,更多科技成果从书架走向货架、从实验室走向生产线。

“如果把科技创新比作中国发展的新引擎,那么改革就是点燃这个新引擎必不可少的点火系统。”

“墨子”信令,“神舟”飞天,“北斗”组网,“嫦娥”探月,“蛟龙”入海,“天眼”巡天空...

根据世界知识产权组织的报告,中国全球创新指数排名从2012年的第34位上升到2023年的第12位。

在以* *同志为核心的党* *的坚强领导下,加快实现高水平科技自立,不断培育壮大新质生产力,科技强国建设必将一路波澜壮阔,为中华民族伟大复兴助力、赋能。

“要围绕国家战略需求,统筹推进传统产业转型升级、培育壮大新兴产业、推进未来产业布局,充分释放实体经济和数字经济的融合效率,因地制宜发展新型优质生产力。”前不久,* * *在山东考察并主持召开企业和专家座谈会,对发展新型优质生产力再次作出新部署、提出新要求。

今天,科技创新渗透到生产力的所有要素,转化为现实产能,可以催生新产业、新模式、新动能。

从地方考察时首次提出“新型质量生产力”,到* *经济工作会议部署“发展新型质量生产力”;从强调“要以科技创新引领产业创新,积极培育和发展新型生产力”到指出“科技创新是发展新型生产力的核心要素”...

随着我国进入高质量发展阶段,以* *同志为核心的党敏锐洞察时代需求、发展紧迫性和大势所趋,创造性地提出了发展新型生产力的重大论断,深刻回答了“什么是新型生产力、为什么要发展新型生产力、怎样发展新型生产力”等重大理论和实践问题。

“加强量子科技发展战略规划和体系布局”、“把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口”、“推动我国新一代人工智能健康发展”...政治局集体反复研究,展望科技前沿。

浙江“要率先以科技创新塑造发展新优势”,湖南“要在以科技创新引领产业创新上下更大功夫”,重庆“要加强重大科技攻关,加强科技创新和产业创新深度融合”...一次次深入基层调查研究,开拓未来布局。

2017年,* * * *第一次走进山西太钢的生产车间。85后技师廖正在进行“徒手撕钢”的艰难探索,他的鼓励激励着他点燃新的希望。

三年后,全球最薄的“手撕钢”研制成功,全球最大的不锈钢企业从巨亏中实现凤凰涅槃。

* * * * *深情寄语:“希望你们再接再厉,在高端制造业科技创新上不断攀登高峰,在支持先进制造业上迈出新的更大步伐。”

谁能抢占科技创新制高点,谁就拥有新的战略资本和战略优势;谁能聚天下英才而用之,谁就牢牢掌握了发展新的优质生产力的主动权。

在科研院所、工厂车间、青青校园,* * * *邀请科学家交流,对“大国工匠”表示同情和鼓励,对青年学生进行谆谆教诲,弘扬中华民族尚贤爱才的优良传统,揭示人才对科技创新和国家发展的意义。

国际热核聚变实验堆,平方公里阵列射电望远镜,深空数字地球,海洋负排放...在一系列重大国际科学计划和项目中,中国科技人员积极承担项目任务,深度参与运行管理,与各国科学家共同开展研究,为解决全球性重大问题和挑战贡献“中国智慧”。

“虽然中国在古代为人类科技发展做出了很多重要贡献,但为什么现代科学和工业革命没有发生在中国?”曾经,科学史上著名的“李约瑟问题”引人深思。

回顾中华民族苦难的岁月,一句* * * * *道出了历史演进中蕴含的深刻逻辑。

“历史告诉我们一个道理:一个国家强大与否,不能仅仅由经济总量的大小来决定,一个民族强大与否,也不能由人口的多少和领土的大小来决定。在近代史上,中国落后的根源之一是科学技术的落后。”

如今,力求“新”、追求“质”的中国举世瞩目。

北京亦庄,自动驾驶汽车来回穿梭;上海人工智能实验室,通用大模型系统已经成为很多行业的智能助手;安徽合肥,超导量子计算机产业链基本成型;在长春CRRC长途客运试验线上,中国首列氢能地方列车以160公里的时速成功满载运行...

中国现代化的宏伟前景日新月异,创新中国的追梦征程坚实。

“我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标。我们比历史上任何时期都更需要建设世界科技强国!”

在以* *同志为核心的党* *的正确指引下,创新驱动的“中国号”航船正在新时代的航程中乘风破浪,向着科技强国的目标奋勇前进!