拓片传艺人杨军:龙年拓龙纹献礼“湛江村晚”

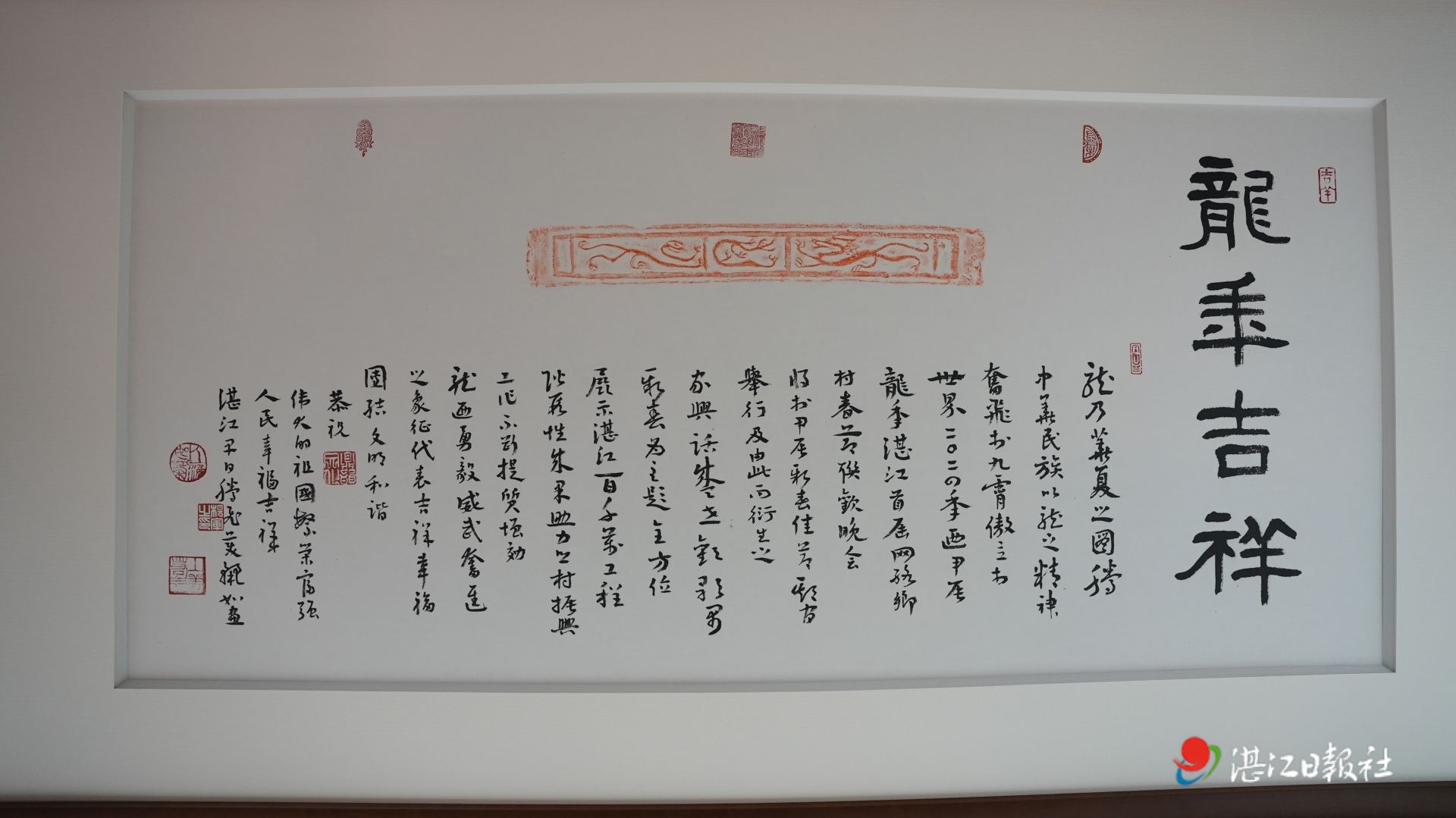

印拓龙纹作品《龙年吉祥》。印拓龙作品《龙年吉祥》。

印拓龙纹作品《龙年吉祥》。印拓龙作品《龙年吉祥》。

日前,家住湛江的拓片师杨俊勇用一项古老的传统技艺——拓片呈现了2024年湛江首届网络乡村春晚(以下简称“湛江村晚”),并印扩了龙作品《龙年吉祥》,向广大市民送上新春祝福。

打湿纸,定型,蘸墨,揭纸...1月30日,记者走进杨军川拓画室,只见他将一张宣纸覆盖在龙纹汉砖上,用毛笔轻轻擦拭、上浆、捶打、上色等。每一步都是温柔而细致的。随着他的动作,伴随着“哒哒哒”的细微声音,湿漉漉的宣纸开始出现。

一条威武霸气的龙纹拓印作品赫然跃然纸上。一幅雄浑霸气的龙纹拓印作品突然跃然纸上。

一条威武霸气的龙纹拓印作品赫然跃然纸上。一幅雄浑霸气的龙纹拓印作品突然跃然纸上。

据介绍,拓片是中国一项古老的传统技艺。拓印技术是为了保护铭文、石刻、青铜器和其他文物上的文字和图案而产生的。铭文和器具上的文字或图案是用宣纸和墨水清晰复制的。

“我打印和展开的时候,没有用很大的力,因为如果用力的话,整张纸就会断裂,所以这种着色还是很讲究的。”背着托宝的杨军用一只手熟练而有节奏地翻动着宣纸,并向记者介绍说,这是一种轻叩,不轻不重。纸张应该刚好适合笔画,不能被刺穿。

记者在杨军的川拓工作室看到,书架和墙一样高,密密麻麻地摆满了各种古砖古瓦,让人目瞪口呆——我眼前的所有方块都是杨军祖先积累的“宝藏”砖上的图案、符号和笔迹也包罗万象。一张铺好的书桌上,整齐地摆放着杨军拓印工具、大大小小的拓印袋、毛笔、喷壶、宣纸、墨棒、朱砂等。

杨军出生在一个安徽造纸家庭,已经做了五代造纸和拓片。在杨军的童年,他是闻着纸和墨水的香味长大的。“小时候家里穷,最开心的事就是和长辈一起去大户人家做拓片。走几里路不重要,重要的是在主人的招待会上吃到美味的肉。”杨军回忆说,当他还是个孩子的时候,他对拓片了解不多,所以他只能作为助手帮他磨墨。没想到,他却成了一生挚爱。

当时,宣纸对普通人来说还是一种“奢侈品”,许多书画家甚至拿出一些古砖古董来交换宣纸。在纸张和古砖的帮助下,加上祖先造纸和拓片的影响,杨军在那个物资匮乏的年代也有了学习拓片的难得条件,也学到了实用的基本功。

杨军正印拓龙纹作品。杨军正在印刷托龙作品。

杨军正印拓龙纹作品。杨军正在印刷托龙作品。

从1997年到2000年,杨军和他的叔叔到处去卖宣纸。在此期间,他不仅开阔了视野,而且有机会向许多装裱师和拓片师学习,这进一步提高了他的拓片技艺。2006年,到处卖宣纸、拜师学艺的“候鸟”杨军来到湛江,爱上了这座南方沿海城市的气候和人文气息,并最终在湛江扎根定居。

十多年来,杨军的宣纸和装裱技艺一直深受湛江文人的喜爱。随着以摄影为代表的记录技术的发展,传播这种耗时耗力的纯手工艺术急剧衰落。带着继承传统技艺的决心和个人爱好,杨军又开始苦心钻研拓片。

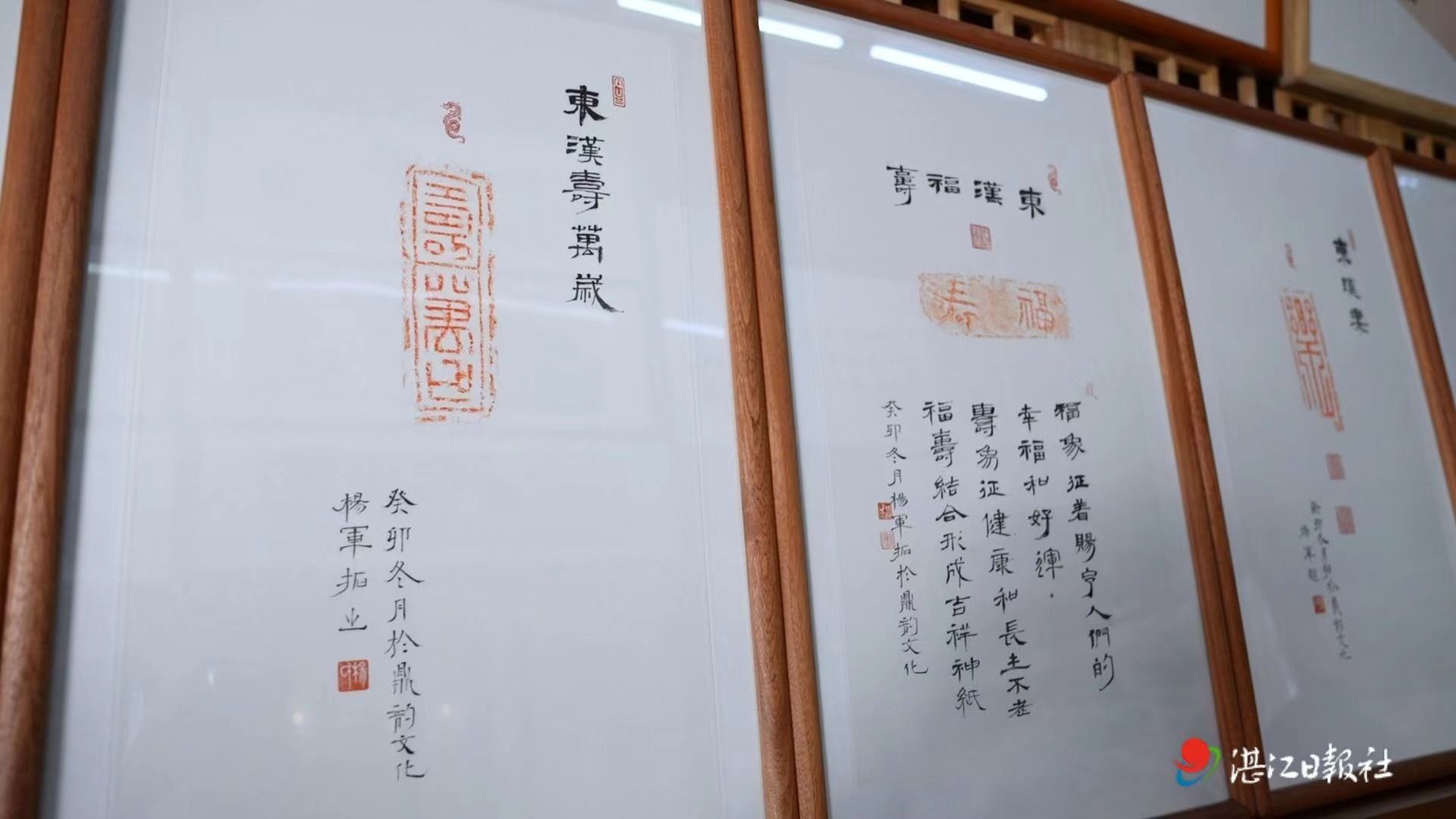

拓印作品《晋·傅贵常青树》。

“你看,这幅拓片上写着‘财富’二字,下面还画着一棵树,这与我们目前倡导的‘清澈的水和郁郁葱葱的山是无价的资产’的理念不谋而合。”看着挂在墙上的“金财常青树”拓片,说,这些拓片不仅承载着历史的印记,也承载着文明的基因和密码。为了传承拓片,杨军不仅去岭南师范学院授课,还在自己的店里开办了拓片培训班,寻找拓片的传承人。

“传播的过程看似简单,但它考验着各地熟练人员的耐心和技术。”杨军说,快速制作一幅拓片需要四五个小时,慢下来甚至需要几天时间。拓片是否制作成功,取决于拓片是否“黑白分明、墨色均匀、墨色密不透风、拓片完整”。

从汉画像砖上取下宣纸的杨军告诉记者:“这幅龙纹拓片是湛江市书法家协会主席周军题写的。这件作品的质感很清晰。我用朱砂印的,颜色鲜红鲜艳。看起来相当令人满意。我希望带有这三个龙图案的拓印作品能为湛江村的夜晚增添色彩。”

40岁的拓片艺术家杨军特别喜欢在夜深人静时和闲暇之余摆上汉砖、碑刻等古物,并用墨汁和朱砂在旧宣纸上润湿拓片,调和水分,层层叠叠,使石头物体的文字和图案在纸上生动地显示出来,他致力于传播石头艺术杨军说,将举办个人拓片展,让更多人感受拓片的文化魅力,推动文物保护传承,走“传”的道路。

湛江云媒体客户端原创,未经授权不得转载。